2022年7月14日(木)18時より、第3回復興デザイン会議記念講演会を開催し、後半は昨年度の復興デザイン研究論文賞・復興設計賞の受賞者による講演を行いました。

進行:小野悠(豊橋技術科学大学)

復興設計賞: 永山 悟(陸前高田市 建設部都市計画課 課長補佐兼計画係長)

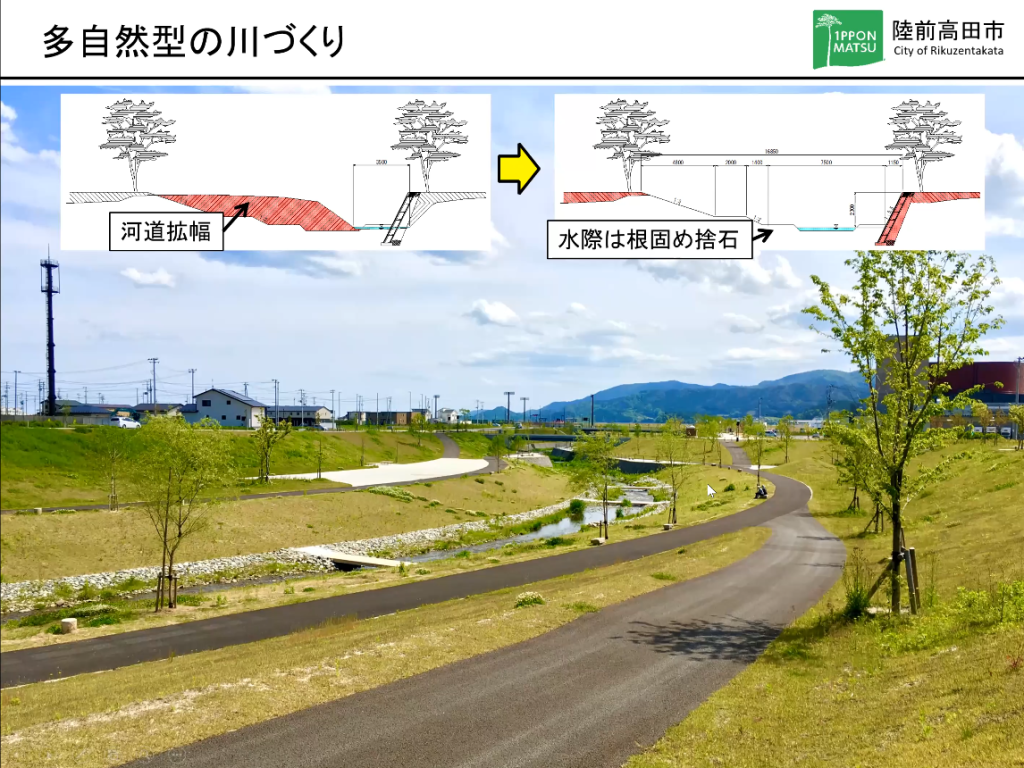

「川原川・川原川公園」

川原川は、気仙川水系の小さな川で、被災前から高田地区の町中を流れる、生活に密着した川であった。東日本大震災では、川原川周辺も大きく被災した。平成24年10月の土地利用計画の中で、川原川沿いに公園を配置する計画が定められ、これが豊かな空間ができる要因となった。川原川は古来からの信仰の対象である氷上山と広田湾を繋ぐまちの骨格であり、暮らしに結びついた水景の軸として位置づけられた。

川原川公園は、河川改修を担う県と、公園整備を担う市との密接な連携により実現した。区間ごとにテーマを設け、公園計画と一体的な河川空間の整備が行われた。設計のポイントは、宅地の嵩上げで従来の地盤高さを流れる川と高低差が生じる中、宅地から緩やかに川に近づける公園を整備したことだ。河川改修では自然な川を目指し、護岸を設けない緩傾斜箇所の整備を行い、自然の力で水際が形成される低低水路などを設けた。一方、川原川には従来から石積み護岸が整備されており、震災前の記憶を継承するため、中心部に石積み護岸を整備した。また、もぐり橋により水辺も含めた回遊性が確保した。

2021年3月に完成した川原川公園では、イベントや地元の人の多様な活動が行われている。近隣の保育所の子どもたちも魚をとったり、ソリで遊んだり、生活発表会や運動会でも川原川が取り上げられている。歌もつくってもらい、関わったものとして感無量である。

復興研究論文賞 奨励論文賞: 小関 玲奈(日本工営株式会社)

「災害常襲地域の都市形成過程と復興期の人口流動メカニズムの解明」

災害常襲地域の都市形成過程を分析した「災害と都市の移動」と、災害後の人口移動メカニズムを解明する「災害と人の移動」の研究を行った。

災害と都市の移動

都市の重心は災害、戦災、社会構造の変化によって移動してきた。津波常襲都市(三陸沿岸 大船渡市)と水害常襲都市(肱川流域 大洲市)の形成過程を比較し、災害後や高度経済成長時のインフラ整備の影響を考察した。大船渡市ではチリ津波(1960)前、災害リスクを考慮した都市計画は行われていなかったが、チリ津波を契機に国道45号を内陸の高台に付け替え、内陸への人口誘導に大きく寄与した。大洲市では、当初は集落の大半が自然堤防沿いや山麓に立地し氾濫平野での居住はなかったが、肱川大洪水(1943,1945)直後は防御基盤整備が進展し低地部の高度利用を促進した。1964年に氾濫平野の中央を通るバイパスが建設され、低地部に都市が進出した。次第に治水対策事業は減速する一方、土地利用規制が次第に緩和されたことで土地利用開発が先行し、流域全体での十分な調整が行われずに危険地帯に市街地が発展した。

災害と人の移動

東日本大震災後の被災3県における転出入を分析すると、宮城県、岩手県では県内移動が主流であり、県庁所在地や圏域内の中核都市への移動が多く見られた。関東に近接し、復興の進捗の不確実性も高かった福島では県外への転出が目立った。

被災者は、ライフプランや帰還の意思など将来を考慮しながら、直近の復興状況などに影響を受け逐次的に居住地を選択する。不確実性下における将来を考慮した長期的な居住地選択をdRLモデルで表現した。

このモデルにより、投資の時空間的な配分と人口動態の時空間変化の評価が可能となり、最適な政策を分析した。被災地近傍の内陸都市に投資することで被災地人口が保たれることが示唆されたが、必ずしも総余剰を高めることに繋がらないため、地域づくりにより被災地での居住効用を高めることが重要である。また、異質性を考慮しない画一的な支援はパレート解に至らず、各被災地の地理性を考慮したきめ細やかな政策が必要なことが示唆された。

前半では固有性を、後半では普遍性の分析を行った。固有の過去は拠り所になるが、他地域の予測は難しい。モデルは将来予測が可能な点が強みだが、複雑性を捨象している。固有性、普遍性の双方を行き来して、理解が深まっていくのだと感じる。

復興研究論文賞 最優秀論文賞: 小野田 泰明(東北大学教授)

「復興計画を実装するための事業運営・スキームのあり方に関する研究」

東日本大震災の復旧・復興の現場に、合意調達と被災者支援、それらを繋ぐ実装作業を並行して行った。現場での意思決定は必ずしも合理的でなく、不合理を前提にして考える必要がある。日本は防災大国だが、世界でも様々な災害が起こり沢山の議論がなされているが、これらは十分に国内で紹介・理解されていただろうか。復興の中で何が起こっているのかを正確に記述することがボトルネックの解消、良い計画が実現に結びつくためには重要である。

住宅再建支援事業に着目すると、日本では基礎自治体が主な主体だが、インドネシアではNGOなど外資を使った。ハリケーン・カトリーナでは保険やNGOなどのマルチステークホルダー(MS)による市場の力を活用している。MSは住宅復興後も連続的に関わるプレイヤーとなる一方、それぞれの戦略があり自治体がコントロールすることができず、彼等がどう動くかを考えながら計画を建てる必要がある。

復興では行政が中心的な役割を果たすが、各行政組織を繋ぐ必要がある。東日本大震災では、津波リスクに対し、様々な主体が管轄する制度をもとに復興まちづくりを考えた。L2津波で2m浸水する地域には街をつくらないルールが適用されたが、地形的特徴により可住域がごくわずかな地域も生まれてしまった。

災害公営住宅のデザインでは、過去の震災の事例を勉強しながら、孤独死を出さないような住宅を考えた。復興計画は最初期の住民意向を元に作り出すが、被災者の意向は大きく変化するという現実がある。被災者優先は前提だが、意向の変化を想定した計画を考えることは必要、重要である。

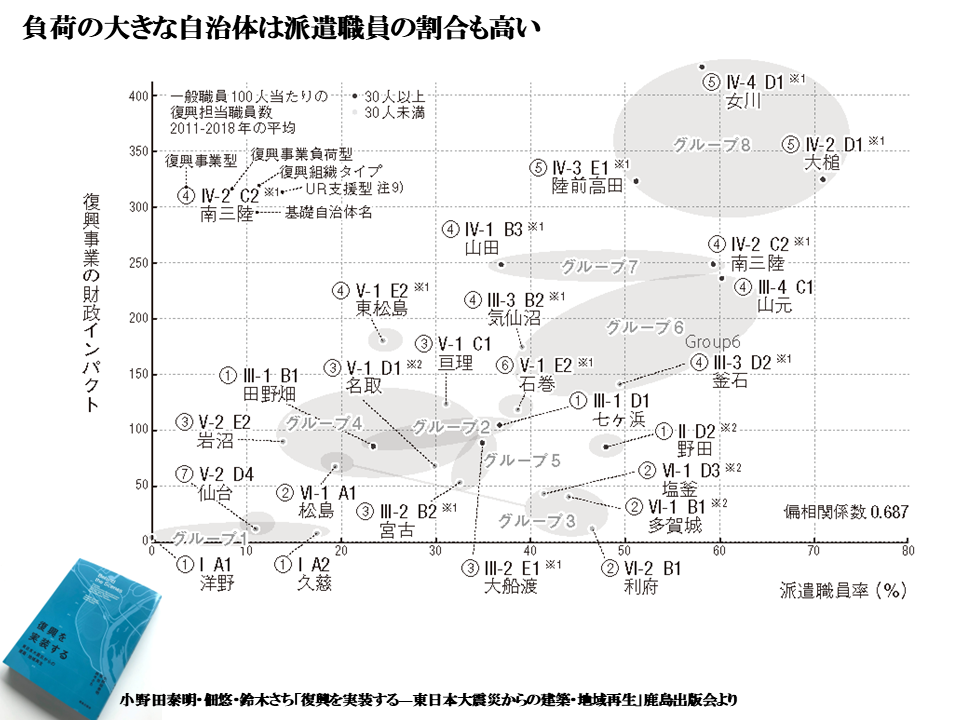

自治体の震災前後の予算規模を比べると、6倍にもなる自治体もあり、自治体の負担はとても大きかった。組織を再編した自治体も多かった。山元町などでは課題ごとに担当課を新設したが、釜石市では包括的な統合局を新設し一元的な復興事業を目指した。プロパーの職員が上に立つよう工夫した自治体もあった。

災害対応に関して、歴史と論理から学ぶことはある。強固な実装のため、基礎勉強を続け、様々な地域とのネットワークを構築する必要があるのではないか。